こんにちは、サリーです。

先日、別記事で「邪気祓い & 開運アクションで最高の新年を迎えるための10の行動」の【年末編】をお届けしました。

今まさに大掃除に取り掛かっている、あるいは、もうすでに大掃除は終わって年始の準備に取り掛かっている方もいらっしゃるかと思いますが、いずれにしてもおそらく誰もが共通して願っていることは、来たる新年を良い一年にしたい!ということではないでしょうか。

開運アクションは日頃から小さなことで取り組めることが多くあり、スピリチュアル観点でのアプローチについては本ブログでも頻繁にお伝えしております、今回はお正月期間限定の開運アクションを紹介致します。今回の内容はスピリチュアルなことが苦手な人でも取り組みやすい内容だと思います。

おせち料理や正月飾りなど誰もが知っているお正月行事も、改めて意味を知ることで、一つ一つの行いに気持ちを込めて取り組むことができますよ!

目次

【年末編】邪気払い&開運アクション

【年末編】では下記の5つの提案をしました。再度書いておきますね。

1. 大掃除 & 断捨離

2. 大掃除の後のお清め作業

3. ネガティブな気持ちを書き出して吐き出す

4. 今年の自分に、周りの人に、環境に、世界に、宇宙に、感謝感謝感謝!

5. 義理だけで、あるいは惰性で続けている年賀状をやめる

記事の中でもお伝えしましたが、年末年始にかけて開運していくためのポイントは、新月満月の開運法則を当てはめることです。

満月のキーワード = デトックス、浄化、掃除、断捨離、手放し、感謝

→これらの満月のキーワードに繋がることを、年末に取り組む。

新月のキーワード = スタート、祈願、新しいものを買う、新しいことを始める

→上記の新月のキーワードに繋がることを年始に取り組む。

このように宇宙のリズムと合わせて行動を取っていくことで、開運効果が高まります。

そして、年末は大掃除をした後、ぜひそのあとのお清め作業も取り入れてみてください。

多くの時間を過ごす自宅です。家がパワースポットになれば、それ以上の開運はないのです!

【お正月&年始編】最高の新年を迎えるための5つの開運アクション

一年の計は元旦にあり。

来たる一年を実りあるものにするために、お正月とその数日にかけて取り組みたい開運アクションを紹介していきます。

6. 若水(わかみず)と若水迎えー1年の邪気を祓う神聖な水ー

若水(わかみず)とは、往古、立春の日に宮中の主水司から天皇に奉じた水のもとを指した。後に元日の朝に初めて汲む水、井戸から水を汲んで神棚に供えることを指すこととなった。若水をハツミズ、アサミズと呼ぶところも存在する。

若水は邪気を除くと信じられ、神棚に供えた後、その水で年神への供物や家族の食事を作ったり、口を漱いだり茶を立てたりした。

元日の朝早く、まだ人に会わないうちに汲みに行き、もし人に会っても口をきかない仕来たりであった。若水を汲むのは年男の役目とされたり、その家の女性が汲んだりした。若水を汲む時には「黄金の水を汲みます」など縁起の良い言葉を唱えた。

年始に、井戸や湧水から1番最初に汲む水のことを「若水」といいます。

汲んだ水を飲んだり、年始の行事で使うことで、一年の邪気を払うことができる「縁起のよい水」といわれます。

若水を汲むことは「若水迎え」と呼ばれ、若水迎えは、平安時代から既に日本に定着していたそうです。

昔の生活では、井戸や湧き水を汲みに行っていましたが、現代の生活ではそうもいかないですね。。ですので、歳神様にお供えする若水は、元日の朝一番の水道水やペットボトルの水で良いとされています。

可能な人は、大晦日が明けた夜に汲みに行き、夜明けまでに塩と日本酒を混ぜて神水を作りましょう。そして、神水は調製したその日に使用するようにしましょう。大事なことは、心を込めて「これが今年一番の水!」と思って、気持ちよくかつ感謝の気持ちを込めて飲むこと、供えることです。

あとは、若水を使って雑煮を作ったり、お茶を淹れたり、好きなドリンクを作ったりするのも良さそうですね。

若水で『福茶』のススメ

http://needle-to-leaf.jp/archives/3787

福茶(大福茶)は、新年の始まりに一年の無病息災を祈っていただく縁起のよいお茶です。

起源は遡ること平安時代、当時は疫病が流行していました。京都・六波羅蜜寺の空也上人が、神仏にお供えした干した小梅と結び昆布を番茶に入れ、病人に飲ませたところ、流行病がおさまったそうです。そして、村上天皇がその徳にあやかって、年始にお茶を服されるようになったことが始まり。そのあと室町時代には「梅干し・結び昆布・大豆」を入れるようになりました。

梅は年を重ね、昆布はお正月を喜ぶ、豆はまめに働く、という願いが元々込められています。

現在では、梅干や結び昆布、塩を入れて飲むことが多く、年始にはスーパーや百貨店でも『福茶セット』なるものが並びますので、若水のお供にぜひいかがでしょうか。

7. 正月飾りとお屠蘇、そしておせち料理で邪気祓い

古来より日本人はお正月になると、歳神様に喜んでいただけるよう、さまざまな依り代や供物を用意して、神聖な気持ちで迎えていました。

正月飾り

門松、しめ縄、鏡餅。

年末が近づくと、どこにでも正月飾りが当たり前のように売られているので、ついつい意味を考えず飾っている人も多いのではないかと思うのですが、ここは改めて意味を考えたいところ。

正月飾りで使われるものは、すべて縁起が良く開運につながるものです。

門松は、神様に降りてきていただくための目印。

しめ縄は、神様をお迎えするのにふさわしい神聖な場所を示す「結界」。

鏡餅は、神様を自宅に迎え入れた際のお供物。大小のお餅を二つ重ねるのは、めでたく年を重ねるという意味のほか、日月(陰陽)を表しているともされます。

特にしめ縄は、一年間邪気が家に入ってこないようにするための強力な邪気祓いといえます。

これらの正月飾りはいずれも、29日は「苦立て」、31日は「一夜飾り」と神様に忌み嫌われますので、それ以外の日に飾っておくようにしましょう。

お屠蘇(おとそ)

元旦におせちを食べる前に、ぜひしておきたいことがお屠蘇をいただくことです。

お屠蘇は、お正月にいただく特別な薬酒。

5~10種類の生薬を配合した「屠蘇散(とそさん)」または「屠蘇延命散」と呼ばれるものを、日本酒(+みりん)に混ぜて漬け込んだものです。(屠蘇散はスーパーやドラッグストアで購入できます。)

お屠蘇を飲む前には若水で手を清め、神棚や仏壇を拝みます。

そして、新年のあいさつを済ませ、お屠蘇をいただきしょう。

お屠蘇を飲むときは、若者の精気を年長者に渡すという意味で、年少者から年長者へと盃を順番にすするようにしてください。

新しい年の出発にあたって邪気を祓い、新陳代謝を活発にして、身体を浄化する作用があるお屠蘇。

お正月は、無病長寿を願って、おせち料理の前にまずお屠蘇でお祝いしてみてはいかがでしょうか。

おせち料理

新年の始めに食べるおせち料理。一つ一つの料理には、願いが込められていて開運・浄化の意味があります。

【数の子】卵の数が多いことから「子孫繁栄」の願いが込められています。

【昆布】「喜ぶ」に通じるとされています

【海老】ひげが伸び、腰が曲がるまで長生きできますように、「長寿」への願いが込められています。

【紅白かまぼこ】半月が日の出を表していて、赤色は魔除け、白色は清浄を意味します。

【伊達巻】巻物に似ていることから文化・教養が身に付くようにと願いが込められています。

【栗きんとん】きんとんを黄金色に輝く財宝にたとえて、「金運上昇」の効果を願います

意味を噛み締めながら食べると、効果も変わってくると思いますし、これから一年の幸福を願いながら家族でおせちを囲む、その過ごし方自体に開運効果があるように思います。

8. 氏神神社 & 産土神社にお参りする

初詣は、まず氏神様にお参りしましょう。

氏神様とは自分が今住んでいる土地を守ってくれている神様のことです。

初詣には、気合いを入れて有名かつ大きな神社に参拝することにも惹かれますが、まずは何よりも、日頃から守っていただいている氏神様に感謝を伝えておきたいものです。

年末年始は実家に帰省していて氏神神社にお参りできない場合は、実家の近くにある産土神社に行くようにしましょう。

神社参拝の方法やコツについては、別記事で詳しく書いておりますので併せてお読みください。

9. 新年の決意表明 & 一年予祝インタビュー

来たる新年に自分はどう変わっていきたいのか、何を成し遂げたいのかを、言葉や文字にしてアウトプットしましょう。

願望成就の方法はたくさんありますが、年始に特にオススメしたい方法は「一年予祝インタビュー」です。

来年の年末から、つまり未来の視点から一年を振り返り、どんな願いが叶った一年だったかを想像し、先に喜ぶ予祝ワークです。

願いが叶ったことを前提に、人とインタビューし合います。そして、叶ったときの喜びを先に感じて臨場感を持つことで、望む現実に引き寄せる、というパワーがあります。

お正月は家族、身内と集まる機会が多いかと思いますので、皆と一緒に、妄想ゲームみたいな感じで楽しんでみてはいかがでしょう。

もちろん、自分への問いかけとして一人で行うこともできます。一人で取り組む場合は、ノートに書き出すようにしてください。

予祝については下の本を一読されると非常にわかりやすく理解できるかと思います。

例:インタビュー項目

□この一年で一番嬉しかったことは何ですか?

□この一年で実現した願いは、どんなものでしたか?

□新年を迎えたばかりの当初、その願いを叶えたら、どんな世界が見えると予測していましたか?

□実際に今、願いが叶って、どんな気持ちですか?

□願いを実現したことによって、周りからはどんなふうに言われていますか?

□願いを実現していく過程のなかで、特に印象に残っていることはありますか?

□年始になぜその願いを立てたのですか?動機や原点となる体験を教えてください。

□願いが叶ったことで、ご自身がどのように社会にどんな影響を与えていると思いますか?

□願いを叶えるために具体的にどんなことをしてきましたか?

□願いを叶えるにあたって、キーパーソンとなった人はいましたか?

□なにが成功の要因だったと思いますか?

□願いを叶える途中にどんな困難がありましたか?

□その困難をどのように乗り越えたのですか?

□この一年の変化を、誰が一番喜んでくれていますか?

□この一年を振り返って、誰に、どんな言葉で感謝を伝えたいですか?

□一年前と、どのように生活が変わりましたか?

参考として上の例文をあげましたが、ぜひご自身の状況に合わせて、インタビュー項目を作り、臨場感を持って答えていくようにしてください。

喜びを感じて、細部までイメージしていくことがポイントです。

細部をイメージすることで、具体的に何をすればいいかというアイデアや、夢に到達するまでのステップが、これまで考えていなかったような視点からふと思い浮かぶことがあります。喜びの中で得たアイデアや気づきを必ずメモするようにしてください。

未来のアナタは夢を叶えたその道のりを知っています。夢を叶えた前提で質問に答えることは、未来の自分と繋がることでもあるのです。

予祝については下の記事で詳しく紹介しております。

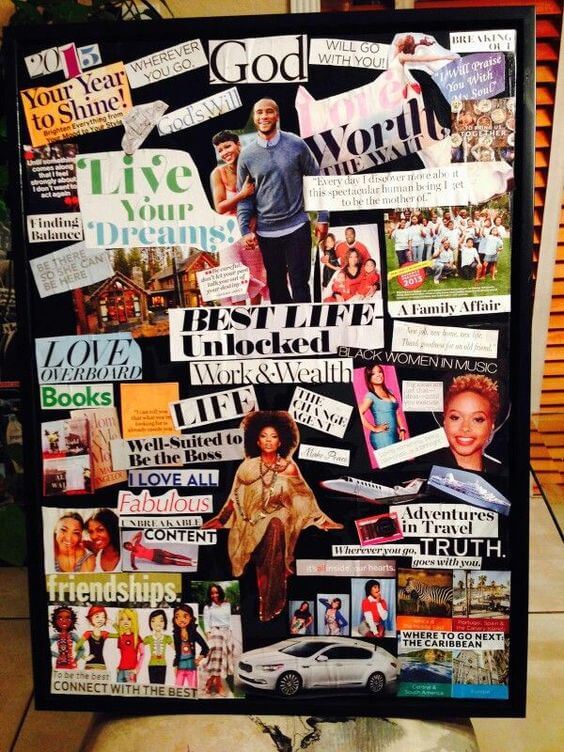

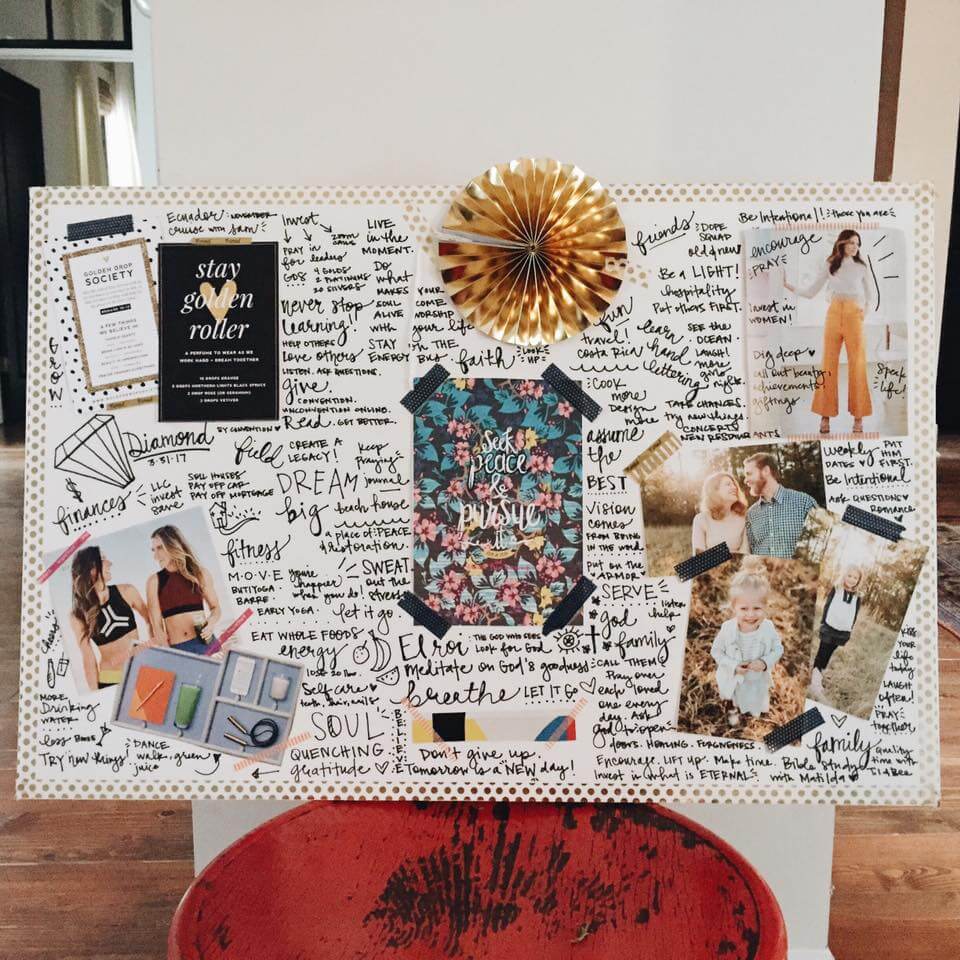

10. ビジョンボードを作る

上記の「一年予祝インタビュー」で、言葉を使って願いをアウトプットした後に取り組みたいこと、それは、写真や絵といった視覚アプローチで自分の望みや理想をアウトプットすることです。

ということで ビジョンボードの作成!!

別名ドリームボード、ドリームマップなど呼び名は色々とあるのですが、内容はほぼ同じです。

写真や絵を一枚の大きな紙のなかでコラージュして、さまざまな願いが叶った状態を「まとめて見える化」させる作業です。

新月満月の願い事を習慣にしている人は、西洋占星術でスタートのタイミングである牡羊座新月(4月)のタイミングで「春分お宝マップ」と言われるビジョンボードの占星術版を作るのもアリです。私もそのうちの一人。これは願望成就が特に叶いやすいと感じています。

私のオススメは、一度新年のタイミングで作成しておいて、さらに精査したものを牡羊座新月の時に作り直す、という流れです。

参考画像

https://pin.it/7qhbp3ndhlj6uk

ビジョンボードについてはいくつかコツがありますので、年明けにでもご紹介できたらいいなと考えています。お楽しみを〜

まとめ:最高の新年を迎えるための10の行動

以上、本記事では、開運アクション【お正月&年始編】を紹介しました。

【年末編】

1. 大掃除 & 断捨離

2. 大掃除の後のお清め作業

3. ネガティブな気持ちを書き出して吐き出す

4. 今年の自分に、周りの人に、環境に、世界に、宇宙に、感謝感謝感謝!

5. 義理だけで、あるいは惰性で続けている年賀状をやめる

【お正月&年始編】

6. 若水(わかみず)と若水迎えー1年の邪気をはらう神聖な水ー

7. 正月飾りとおせち料理、そしてお屠蘇で邪気祓い

8. 氏神神社 & 産土神社にお参りする

9. 新年の決意表明 & 一年予祝インタビュー

10. ビジョンボードを作る

この機会に改めて考え直したいことは、正月飾りやおせち料理などの昔からの伝統行事には、それなりの意味と理由があるということです。

背景にある昔から受け継がれてきた思いや願いを意識するようにしてみてください。また、日本以外の国で、世界ではどんな新年の行事があるかなどを調べてみるのも楽しそうです。

そうやって、広い視野をもって新年を迎えるようにすること。大きな視点は、大きな願いを抱かせてくれます。

新年ですから、どうせならビッグスケールで。

昔の人々や、地球の他の国に思いを馳せた後は、その大きな視点をもったまま自分自身の今後一年を祈願しましょう。

願いをノートに書き出したり、予祝インタビューをしたり、ビジョンボードを作ったりして、思いをアウトプットしてくださいね!

では、本日はこのあたりで。